画像をクリックすると拡大表示されます。

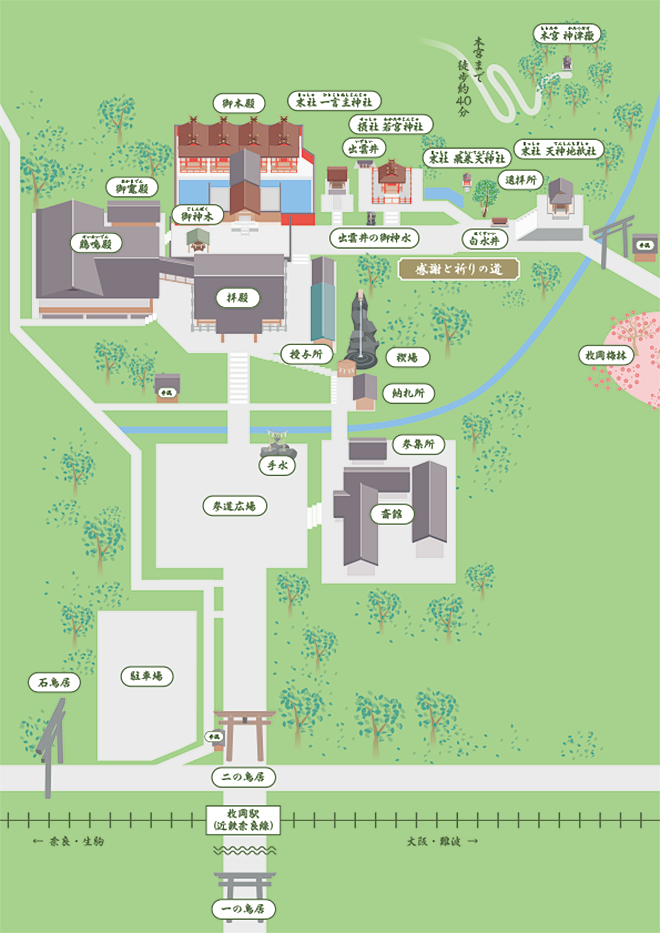

二ノ鳥居

現在の鳥居は昭和54年竣工。明治19年、昭和9年に改築を経て現在に至っております。鳥居の額面は、大正4年に奉納されたもので、この年には伏見宮女王殿下御参拝、又大嘗祭奉告祭に勅使がつかわされ祭礼がおこなわれました。現在の鳥居は平成令和の大造営(平成30年9月竣工)で新たに甦りました。

御本殿

現在の御本殿は、文政9年(1826)に、近郡の氏子の奉納により造営されました。それより以前、『御神徳記』によりますと、天喜4年(1056)と宝治元年(1247)に焼亡し、其の都度造営され、文明9年(1477)にも近郡の氏子により造営されたと記されています。また、天正7年(1579)年9月、織田信長の兵火により類焼をうけ、本殿以下諸建物が焼失しましたが、慶長7年(1602)豊臣秀頼公が社殿の造営をし立派に復旧しました。その後、徳川の時代にはいり、当社に対する崇敬は薄れて衰退を余儀なくされましたが文政9年に造営がなされ、その後屋根の葺き替えや塗替え修理がおこなわれ、最近では平成令和の大造営(令和2年9月竣工)で新しく生まれ変わりました。

建築様式は、枚岡造(王子造)と呼ばれ四殿並列極彩色の美しい神社建築です。(市指定文化財)

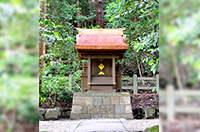

御神木

柏槙(びゃくしん)と呼ばれるイブキ科の樹木。社伝によりますと、白雉元年(650)に、神津嶽から現社地に神様をお遷しされました時、神津嶽には神武天皇お手植えの柏槙の大木があり、あまりにも大木すぎて移せない為、枝を切って挿し木したものと伝えられています。昭和13年大阪府の天然記念物に指定されていましたが、昭和の第二室戸大風で損傷著しく、やむなく昭和40年代地上3メートルを残し伐採され、切株を保存するため覆い屋根が施されました。胸高幹周囲6.5m、高さ25mありました。

一之鳥居

二之鳥居より約800m西にある鳥居で、昔の東高野街道に面して建てられており、ここからが枚岡神社への参詣道となっています。東側正面に聖地神津嶽を仰ぎ望むことができます。

建立は古く、この鳥居に掛かる注連縄は、古くより地元鳥居町氏子の手により作られ、年末に掛け替えが行われています。平成7年阪神淡路大震災の影響で損傷がみられたため、平成10年に鳥居町をはじめ氏子の奉加により改修されました。

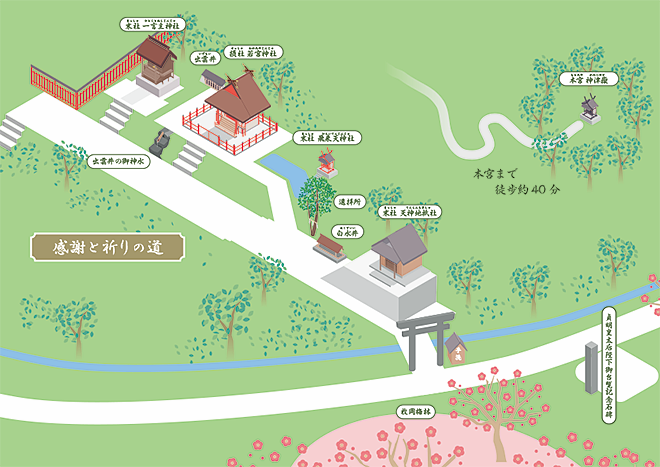

枚岡梅林

いつの頃からか定かではありませんが、神仏混合の時代に、神護寺・元古庵 平岡寺・法連庵・来迎寺・真堂寺といった宮寺が存在しましたが、明治に入り 社寺改

革による神仏分離で廃寺となり、その跡地に梅樹を少しずつ植えたのが 枚岡梅林の始まりです。その後、氏子崇敬者の献木により規模が拡大し、維持運営を行う崇敬団

体が組織されるようになりました。明治14年「愛敬社」、 明治16年「換友社」、大正12年「神苑奨弘会」、昭和2年「神苑保勝会」と いった崇敬団体が、そ

の役割を引継担ってきました。これらの組織は、梅林の維持運営以外にも、献茶式や芸能奉納、境内整備等神社に関わる全般にわたり協力し、枚岡大神の御神徳宣揚に

ご尽力いただいた組織でありました。 お陰により、春を迎える2月中頃から3月中頃にかけて、紅白の花が咲き競い梅香を漂わします。6月初旬には、氏子青年会の協

力のもと、梅の実狩が催されるなど歴史ある大阪最古の梅林でした。

残念ながら梅輪紋ウイルス感染のため平成28年にすべて伐採されましたが、令和3年に季節ごとの花も植えられた四季の楽しめる新しい梅林へと復活を遂げました。

神津嶽(元宮)

枚岡神社創祀の地です。ここ神津嶽に一大磐境を築き、天児屋根命・比売御神を祀って国の平定が祈られました。古くは柵が設けられ禁足地でありましたが昭和56年に石碑が建てられ、平成5年に石の社殿が築かれました。

神津嶽の周りには、たくさんの古代祭祀跡と考えられる場所が存在し、太古を偲ばせるとても神聖な場所です。大阪平野を始め、瀬戸内海、淡路島をも一望できるところでもあり、枚岡大神の広大無辺なる御稜威御神徳を感じることができます。

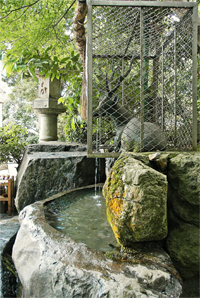

手水所

青銅製神鹿の手水所です。ここで手と口を清めます。その後、すぐ傍の御祓川(夏見川)に架かる行き合い橋を渡って身を清めます。橋の手前両側には、石製の神鹿が、左側にはヤマモモの木があり参詣者を迎えています。モモには邪気を祓う力があるといいつたえられ、記紀の神話にも記されています。

鹿は神の使いであり、神聖さが穢されないよう見張っているかのようです。

駅前階段注連柱

枚岡駅を出ますと、東側がすぐ参道となっており、階段を登りますとまず注連縄が掛けられています。両側の石柱には、枚岡神社の御神徳をあらわす「神事宗源」「天孫輔弼」の文字がみられます。大正11年に奉納されました。

巽参道

拝殿前参拝所を右奥方向にすすみます。南北に御本殿前斎庭と梅林を結ぶ参道が巽参道です。この参道を境にして、東側は「宝基の森」と古くより称えられる神のいます森があり、ここは人が神と出会い、心をうつし祈りを捧げる神聖な場所です。

照沢池

「てるさわのいけ」と呼ばれる神池です。ご本殿周辺また若宮社周辺には神の森から絶えず命の水が湧き出ています。特にご本殿周辺は、日中、池の水面が鏡のごとくお日様の光を反射させ、本殿・中門・透塀・森の木々にまできらきらと輝き照らす様子は、まさに「照沢池」と呼ばれるにふさわしい神聖な池であると納得させられます。